Abschließende Resolution des Internationalen Ravensbrück-Komitees veröffentlicht

Das Internationale Ravensbrück-Komitee hat die abschließende Resolution seiner Tagung in Kladno (16.–20. Oktober 2025) veröffentlicht. Darin bekräftigt das IRK sein Engagement für das Gedenken an die Opfer des Faschismus und Nationalsozialismus sowie für die Verteidigung von Menschenrechten, Frieden und Demokratie in Europa. Zugleich warnt die Resolution vor dem Erstarken der extremen Rechten, der Schwächung demokratischer Strukturen und der Zunahme von Diskriminierung und Rassismus.

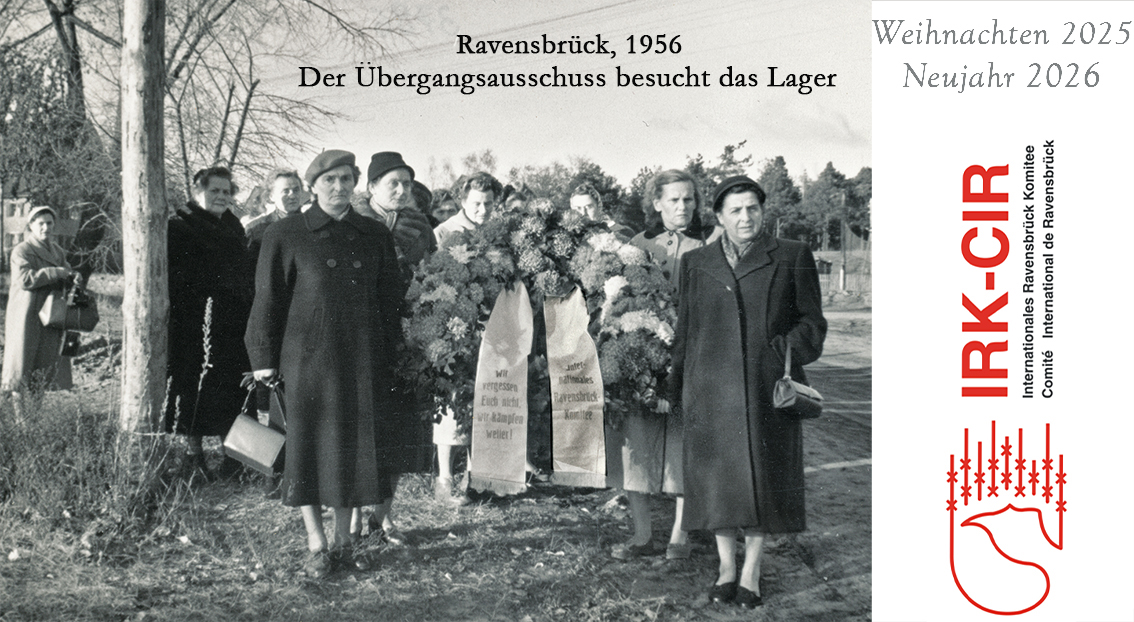

mehr lesenFrohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Wir wünschen allen entspannte und angenehme Feiertage sowie einen guten Start in das neue Jahr!

mehr lesenWir trauern um Selma van de Perre

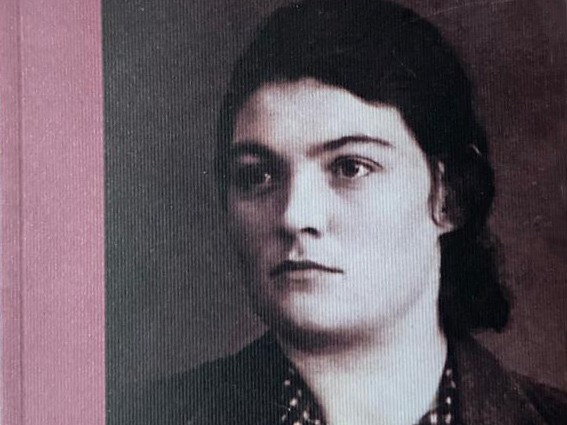

Selma van de Perre-Velleman (1922–2025) Ein Leben, das von Mut, Widerstandskraft und unzerstörbarer Menschlichkeit zeugt Selma van de Perre wurde am 7. Juni 1922 als Selma Velleman in Amsterdam geboren, als Tochter von Barend Velleman und Femmetje Spier, in eine herzliche und fortschrittliche jüdische Familie. Ihre Kindheit war geprägt von Optimismus und Neugier; sie wuchs umgeben von Büchern, Musik und dem Glauben auf, dass die Welt verstanden und verbessert werden könne. Doch dieser Glaube wurde Anfang der 1940er Jahre grausam zerstört.

mehr lesenProtest des IRKs zum Vorgehen der Österreichichen Behörden auf dem Persmanhof

zum Sachverhalt: am 27.Juli 2025 hat eine schwer bewaffnete Polizeitruppe mit Hunden und einem Hubschrauber die Teilnehmer-Innen eines vom Klub Slowenischer Studierender in Wien (KSŠŠD) ausgerichtetes internationales Bildungscamp in der Gedenkstätte am Peršmanhof in Bad Eisenkappel/Železna Kapla wie Verbrecher behandelt und schwer verstört. An einem Ort, an dem ein nationalsozialistisches Polizeibataillon im April 1945 sieben Kinder und junge vier Erwachsen ermordet. Die Teilnehmer wollte sich dort mit der Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere der Vertreibung und Verfolgung der Kärntner Slowen*innen und dem Widerstand der Partisan*innen befassen.

mehr lesenIRK Tagung 2025

Die diesjährige IRK-Tagung findet vom 16.bis 20. Oktober in Kladno/CZ statt.

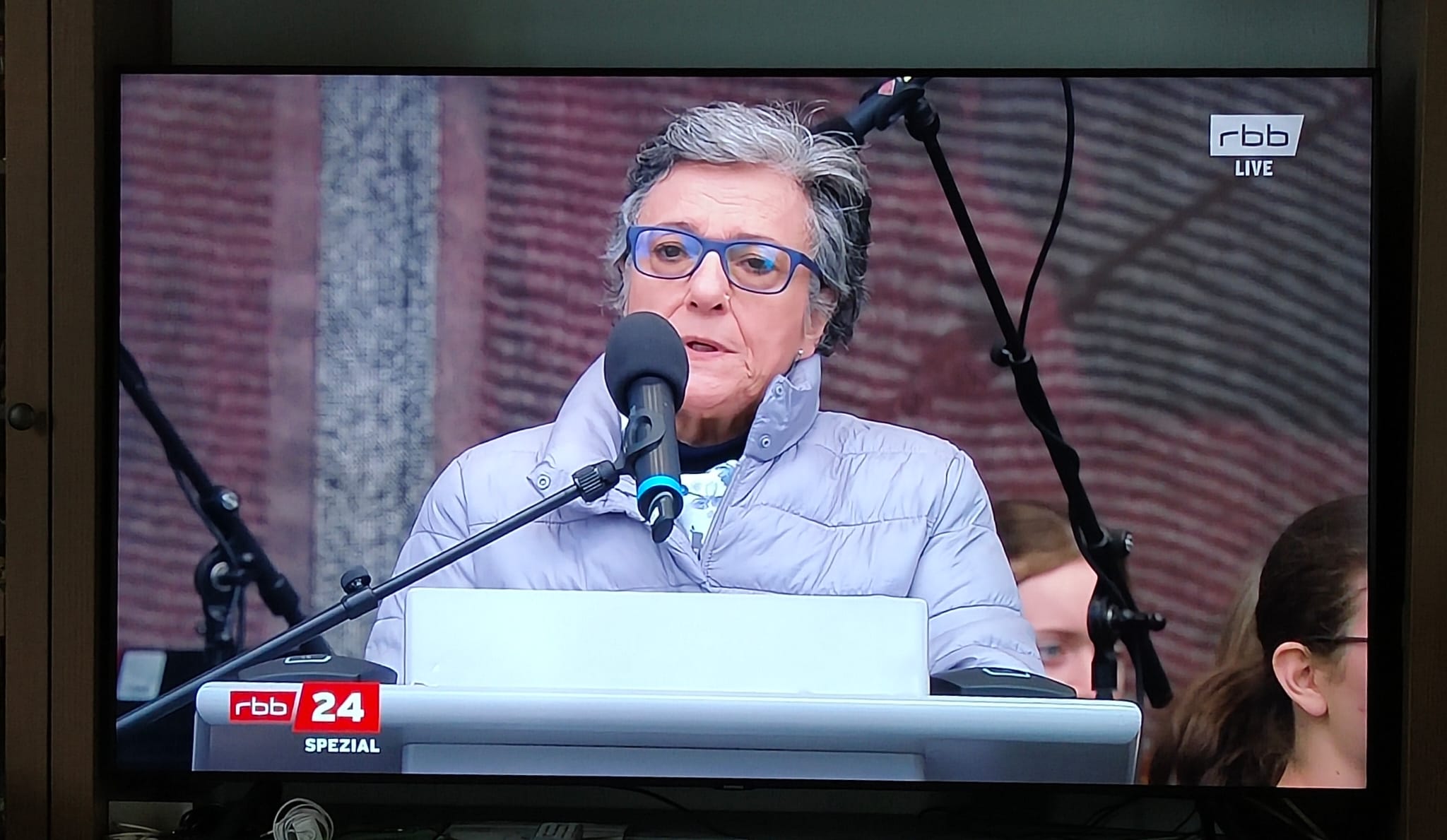

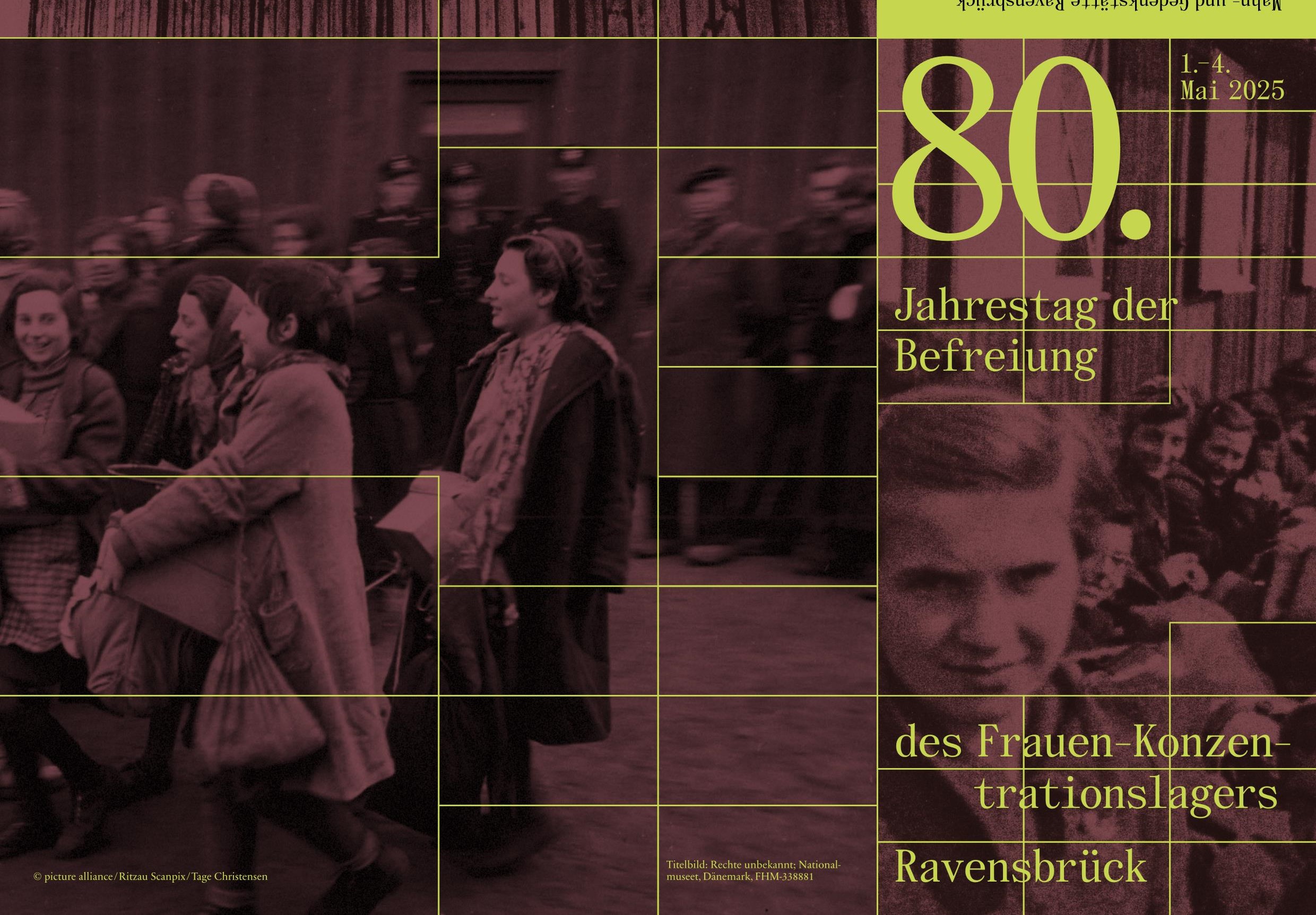

mehr lesen80. Jahrestag der Befreiung Gedenkstätte Ravensbrück - 4. Mai 2025

Rede der IRK Präsidentin Ambra Laurenzi

mehr lesen80.Jahrestag der Befreiung

Das Programm zum 80. Jahrestag der Befreiung von Ravensbrück ist auf der Webseite der Mahn und Gedenkstätte Ravensbrück zu finden: [www.ravensbrueck.de](http://www.ravensbrueck.de)

mehr lesen

Ib Katznelson begleitete im September 2024 30 dänische Schullehrer nach Sachsenhausen und Theresienstadt

mehr lesenKonflikt im Nahen Osten

Im Namen der Frauen, die die Hölle von Ravensbrück durchlitten haben, und im Namen der überlebenden Zeugen, die uns die Hoffnung auf eine Welt ohne Kriege und gewalttätige Konflikte hinterlassen haben, verurteilen wir die unerwartete und gewaltsame Aggression der Hamas gegen Israel und sein Volk, die mehr als 1000 Opfer unter der Zivilbevölkerung, Kinder, Frauen und wehrlose Männer, die durch Raketen getötet oder als Geiseln genommen wurden, gefordert hat. Diese erbarmungslose Aggression, die nicht nur wegen ihres Ausmaßes und ihrer Brutalität gegen die Menschlichkeit verstößt, ist auch für das palästinensische Volk unheilvoll, denn es besteht die Gefahr, sein Existenzrecht noch weiter in Frage gestellt zu sehen. Das Ausmaß der Aggression ist so groß, dass die Konsequenz eine gewaltsame Reaktion Israels sein wird, welches das Recht hat, sich zu verteidigen, wobei wir hoffen, dass dies innerhalb der Grenzen des Völkerrechts geschieht. Aber wir wissen, dass die Vergeltung sehr hart sein wird und dass noch mehr Menschen in diesem endlosen Krieg sterben werden, der den Nahen Osten seit 70 Jahren heimsucht. Unsere Gedanken und unsere Solidarität sind bei denen, die auf beiden Seiten ihr Leben, ihr Zuhause und ihre Freiheit verloren haben, denn dieser Konflikt kann durch keine militärische Aktion gelöst werden, und die Verheerungen dieses jüngsten Krieges werden wieder einmal umsonst gewesen sein. Bedauerlicherweise müssen wir feststellen, dass die Lehren der Deportierten und aller Opfer des Zweiten Weltkrieges nicht dazu beigetragen haben, jene Gewalt zu besiegen, die immer mehr Gewalt hervorruft, geschweige denn, eine gerechtere Welt zu schaffen. Comité Internationale de Ravensbrück 11 /10 / 2023 Présidente Ambra Laurenzi

mehr lesenFriedensnobelpreis 2023 für den Kampf der iranischen Frauen

Das Internationale Komitee Ravensrück begrüßt nachdrücklich die Verleihung des Friedensnobelpreises 2023 an die iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi "für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle". Narges, die lange Zeit mit einer Gesamtstrafe von 31 Jahren inhaftiert war, war auch körperlicher Züchtigung und sexueller Gewalt ausgesetzt. Trotzdem ist ihr Widerstand ungebrochen und sie bewahrt die Entschlossenheit derjenigen, die wissen, dass sie bis zum bitteren Ende für alle iranischen Frauen kämpfen wird. Trotz der Tatsache, dass die Frauen und ein Teil der Zivilgesellschaft ihre Proteste fortsetzen, gibt es keine Anzeichen für ein Nachlassen der Repression. Aus den Nachrichten der letzten Tage geht hervor, dass die 16-jährige Aktivistin Armita Geravan im Krankenhaus im Koma liegt, nachdem sie von der Polizei geschlagen wurde, weil sie ihren Schleier nicht korrekt getragen hatte. Wir möchten hier an Mahsa Amini erinnern, die aus demselben Grund getötet wurde und deren Opfer die Protestdemonstrationen der Frauen in der Millionenstadt Teheran ausgelöst hat. Wir, die wir jene Frauen vertreten, die vor 80 Jahren die Hölle der Lager durchlitten haben, möchten unsere Verbundenheit mit dem Kampf der iranischen Frauen bekunden und hoffen, dass die Verleihung dieses renommierten Preises an Narges Mohammadi die Aufmerksamkeit auf ein Land lenkt, in dem die Unterdrückung von Frauen eine entschlossene Verurteilung und weiterhin eine Mobilisierung seitens aller zivilisierten Länder erfordert.

mehr lesenIRK Konferenz 2023

Die diesjährigr IRK Konferenz findet vom 19. - 23. Oktober in Ravensbrück statt.

mehr lesenBuchvorstellung von Siegrid Fahrecker

Buchvorstellung von Siegrid Fahrecker über ihre Großmutter Anna Burger

mehr lesenDie Tagung des Internationalen Ravensbrück Komitees findet statt vom 02.09. - 06.09.2022 in Ravensbrück

Die Tagung des Internationalen Ravensbrück Komitees findet statt vom 02.09. - 06.09.2022 in Ravensbrück

mehr lesen